Persönliche Vorbemerkung

Ein Rückblick auf eine große Veranstaltungsreihe aus dem Jahr 1996? Ist das denn schon Geschichte? Und was sollen wir daraus lernen?

Kurz nach den Gesundheits- und Umwelttagen 1996 wurde ich von einer überregional erscheinenden Zeitschrift aus dem Bereich des Gesundheitswesens gebeten, einen Artikel über diese Veranstaltung zu schreiben. Obwohl mit der Redaktion abgestimmt, wurde er dann doch nicht veröffentlicht, der Grund dafür ist mir nicht bekannt. Vielleicht weil es ein Erfahrungsbericht war, keine wissenschaftliche Auswertung? Vielleicht weil nicht die „klassische Schulmedizin“ im Vordergrund stehen sollte?

Da dieser Artikel jedoch einen sehr guten Einblick in die Zeit der 1990er Jahre gibt, soll er im Folgenden veröffentlicht werden. Der Artikel zeigt, wie sich in dieser Zeit viele ehrenamtlich Engagierte zusammengefunden haben, um für ihr Anliegen zu werben, eine Bürgerinitiative einer ganz eigenen Art.

Der Vergleich zur Gegenwart zeigt, wie viel sich in diesen knapp drei Jahrzehnten verändert hat, wie viele Ideen Anstoß für Veränderungen gegeben haben.

Die Gesundheits- und Umwelttage wurden bis 2003 abgehalten. Viele Mitwirkende engagierten sich auch in der Ende der 1990er Jahre entstandenen Initiative AGENDA 21. Im Bereich Energie wurde in Schrobenhausen damals ein erstes „Bürgerkraftwerk“ aus Spendengeldern errichtet, ein kleines Photovoltaikprojekt, das damals nicht selten belächelt wurde. Im Energiebereich Engagierte initiierten schließlich das noch bestehende Projekt „Energie effizient einsetzen“ und schließlich auch die Bürgerenergie-Genossenschaft, die inzwischen weit über die Landkreisgrenzen hinaus tätig ist. Auch heute finden wieder Umwelttage in Schrobenhausen statt.

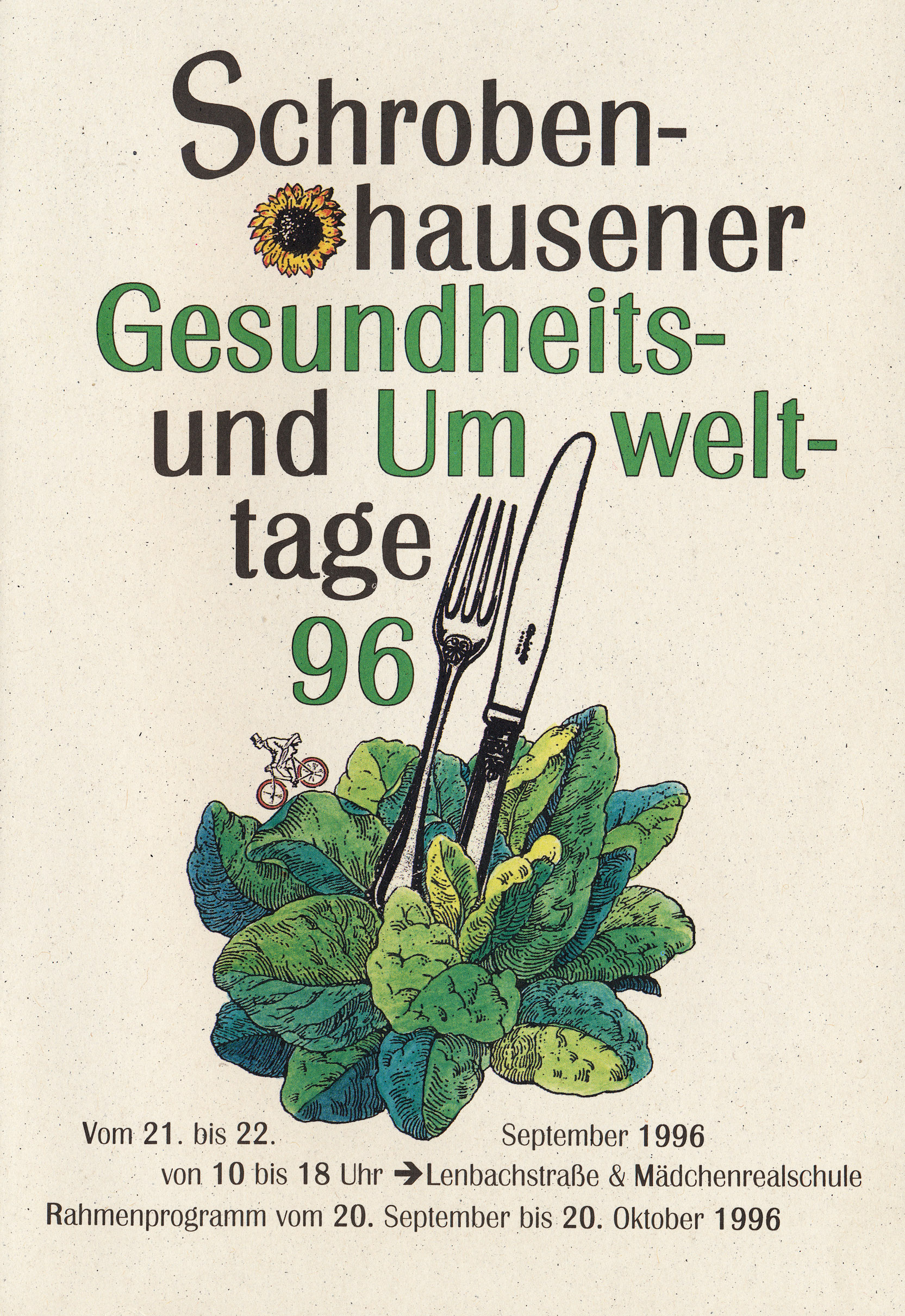

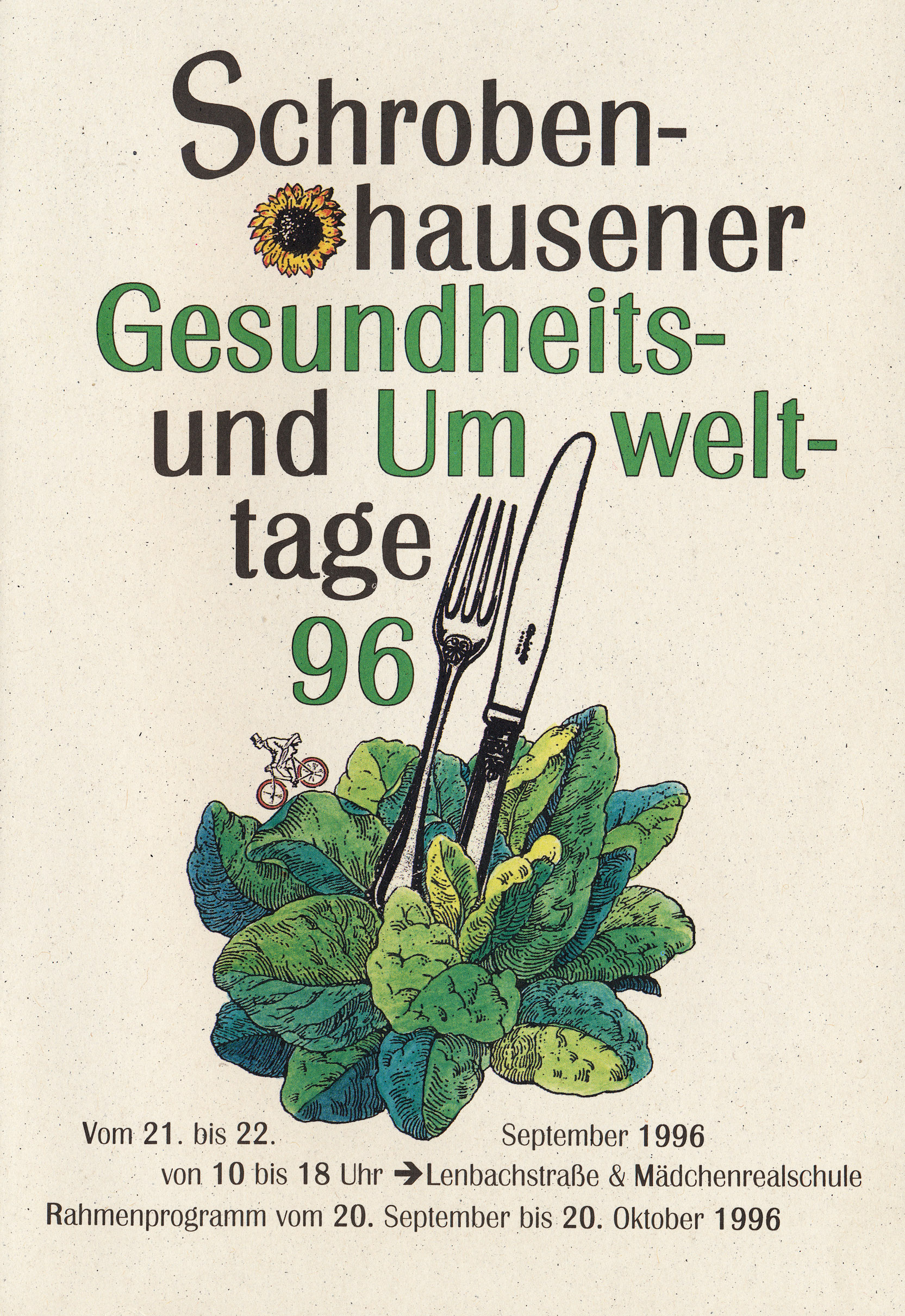

Im Folgenden das eingereichte Manuskript in unveränderter Fassung, formale Fehler wurden korrigiert, die Rechtschreibung modernisiert. Parallel dazu haben wir das Programmheft eingescannt, das in hoher Auflage im Raum Schrobenhausen verteilt wurde. Das Programm finden Sie hier.

Die Schrobenhausener Gesundheits- und Umwelttage – eine Initiative von Bürgern für Bürger

Zusammenfassung

Die Stadt Schrobenhausen – eine Kleinstadt im nördlichen Oberbayern mit knapp 16.000 Einwohnern – veranstaltet im zweijährigen Turnus „Gesundheits- und Umwelttage“. Diese Veranstaltung – mit etwa 40 Ausstellern sowie 50 Vorträgen und Aktionen für eine Kleinstadt eine enorme Leistung – wird im wesentlichen vom Engagement der Bürger getragen. Vereine, Firmen, Behörden und alle örtlich vertretenen Krankenkassen haben sich der Veranstaltung angeschlossen – die Stadt hat die Trägerschaft und die Organisation übernommen. Das Beispiel Schrobenhausen zeigt, dass man auch in Zeiten knapper werdender Kassen Veranstaltungen dieser Art durchführen kann, wenn man sparsam wirtschaftet – und das bei einem hohen Qualitätsniveau. Der folgende Erfahrungsbericht stammt aus der Sicht des städtischen Koordinators, der seine Aufgabe vor allem darin gesehen hat, die Initiativen zu koordinieren, die Gesamtorganisation zu leiten und für ausreichend Öffentlichkeitsarbeit und Werbung zu sorgen.

Ein Erfahrungsbericht in einer Zeitschrift, in der vor allem wissenschaftliche Beiträge veröffentlicht werden? Ein Erfahrungsbericht sollte es vor allem deshalb werden, weil die Daten rund um die Gesamtveranstaltung nicht so einfach wissenschaftlich aufbereitet werden können. Ein Erfahrungsbericht erleichtert die Suche nach Motiven, Zielen und Erfolgen einer Initiative, die inzwischen weit über die Grenzen Schrobenhausens hinaus Beachtung findet.

Vorgeschichte

Anfang der neunziger Jahre formierte sich in Schrobenhausen eine kleine Gruppe, die sich Arbeitskreis Stadtökologie nannte und in lockeren Zusammenkünften verschiedene Umweltthemen diskutierte. Aus diesen Treffen entstand die Idee, unter dem Titel „Schrobenhausener Umwelttage“ ein anspruchsvolles Ausstellungs- und Vortragsprogramm zu entwickeln. Konkretes Ziel war, einer breiteren Öffentlichkeit Informationen und Anregungen im Umweltbereich zu geben, lähmenden Umweltängsten entgegenzuwirken und zum Handeln zu ermuntern. Ein Rundbrief an interessierte Bürger, an Vereine und Institutionen war erfolgreich: etwa drei Dutzend engagierte Einzelpersonen sowie Vertreter von Vereinen, Initiativen und Institutionen wollten mitarbeiten. So wurde die Veranstaltung ein Erfolg, auch wenn das Wetter nicht so recht mitspielen wollte und Anfangsschwierigkeiten zu überwinden waren. Man war sich einig, die Veranstaltung nach zwei Jahren zu wiederholen.

Inzwischen waren auch Pläne gereift, in Schrobenhausen eine ähnliche Veranstaltung im Bereich der Gesundheit anzubieten, vorangetrieben vor allem vom damaligen Stadtrat Dr. Anton Euba. Die Idee lag in der Luft und wurde schon nach kurzer Diskussion für gut befunden: die beiden Veranstaltungen unter dem Titel „Schrobenhausener Gesundheits- und Umwelttage“ zu vereinen, wobei die die Teilbereiche Gesundheit und Umwelt gleichberechtigt nebeneinander stehen sollten.

Die Argumente waren klar: Zahlreiche Gefahren für die Umwelt bedrohen auch die Gesundheit des Menschen – andererseits mag die Sorge um die eigene Gesundheit so manchen motivieren, sich näher mit Umweltschutz zu beschäftigen. Auch war man sich der Chance bewusst, die Bereiche Gesundheit und Umwelt in größere Zusammenhänge zu stellen. Es sollte nicht die klassische Schulmedizin im Vordergrund stehen, die es sich zur Aufgabe macht, Symptome zu kurieren. Gesundheit und Krankheit sollten in ganzheitlichen Zusammenhängen gesehen werden. In den Mittelpunkt rückte die Prävention mit Vorschlägen und Anregungen, wie man selbst mit Aktivität und Spaß zu einer gesunden Lebensweise und lebenswerten Umwelt beitragen kann. Dazu wollte man Denkanstöße geben und neue Wege aufzeigen.

So gab es im Jahr 1994 noch deutlich mehr Resonanz, als die Organisatoren – vor allem wieder engagierte Bürger – zur Beteiligung an den ersten „Schrobenhausener Gesundheits- und Umwelttagen“ aufriefen. Man verlegte den Ausstellungsort in die Stadtmitte rund ums Rathaus und brachte wieder ein ausführliches Programm heraus. Von vornherein versuchte man, thematische Schwerpunkte zu setzen, um zu vermeiden, dass sich Themenstellungen alle zwei Jahre wiederholen. Um noch breitere Bevölkerungsschichten anzusprechen und der Veranstaltung jegliches Außenseiterimage zu nehmen, einigte man sich dahingehend, eine bekannte Persönlichkeit als Schirmherrn zu gewinnen und die Eröffnung zu einem gesellschaftlichen Ereignis zu machen. Für diese Aufgabe konnte Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer gewonnen werden. Zur Eröffnungsveranstaltung wurden nicht nur die üblicherweise eingeladenen öffentlichen Funktionsträger, sondern auch die interessierte Bevölkerung eingeladen – die große Resonanz mit 400 Besuchern gab den Veranstaltern recht. Für die „Gesundheits- und Umwelttage 1996“, deren Verlauf im folgenden näher geschildert wird, wollte man daher die Grundlinien dieser Veranstaltung beibehalten.

Werbung und Programmgestaltung

Menschen in unserer Gesellschaft werden Tag für Tag mit Informationen überhäuft und mit Werbematerial überschwemmt. Deshalb wollte man den Erfolg der Veranstaltung von Anfang an nicht dürftigen Faltblättern überlassen, die in Banken, Geschäften und bei Behörden ausliegen und vergleichsweise nur wenige Personen erreichen. Erfahrungen haben gezeigt, dass man Ausstellungen zwar gut durch die Presse und mit Plakaten bekannt machen kann, dass aber Vortragssäle oft leer bleiben, wenn man die Vortragsveranstaltungen nicht ausführlicher ankündigt. Um alle Veranstaltungen rund um die Gesundheits- und Umwelttage einem möglichst breiten Publikum nahezubringen, entschloss sich das Organisationsteam, ein ausführliches Programmheft zu erstellen und an alle Haushalte im Stadtgebiet und im Einzugsbereich der Stadt verteilen zu lassen. Alle Aussteller und Referenten wurden daher gebeten, ihren Themenbereich kurz und prägnant in wenigen Sätzen darzustellen. Viele der eingereichten Texte erwiesen sich als kompliziert, deshalb war es unerlässlich, die Texte redaktionell zu bearbeiten, stilistisch anzugleichen und allgemeinverständlich zu formulieren. Die Arbeit am 24seitigen Programmheft gestaltete sich somit zu einer der zeitraubendsten Arbeiten im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten. Moderne Satz-, Druck- und Bindetechniken ermöglichten es, das Heft in einer Auflage von 18.000 Exemplaren zu drucken und an die Haushalte zu verteilen – und das bei Gesamtkosten von unter 9.000 DM.

Inhalte und Schwerpunkte

Da die Gesundheits- und Umwelttage wieder im Herbst stattfinden sollten – die Sommertermine sind häufig durch eine Fülle von Feiern und Veranstaltungen belegt – wurde das erste Rundschreiben im Februar versandt: Alle Teilnehmer der letzten Veranstaltung und zusätzliche Interessierte wurden persönlich eingeladen. Das sehr gut besuchte erste Treffen ließ hoffen, dass auch diesmal das nötige Engagement für eine erfolgreiche Veranstaltung vorhanden sein würde. Auch die zweiten Gesundheits- und Umwelttage sollten Schwerpunkte setzen, ohne die gesamte Bandbreite der Bereiche einzuengen. Man einigte sich auf die Themen „Natürliche Heilweisen“ auf dem Gebiet der Gesundheit und „Verkehr“ im Bereich Umweltschutz. Von vornherein wurde ein ausgewogenes Verhältnis von Ausstellungen und Vorträgen angestrebt. Die Zeit zwischen den einzelnen Vorbereitungstreffen wurde von den Teilnehmern genutzt, um Termine abzuklären, Referenten zu gewinnen oder sich Gedanken über das eigene Angebot zu machen. Die Diskussionsatmosphäre war von gegenseitiger Toleranz bestimmt, die Überparteilichkeit war Grundvoraussetzung und wurde auch von den in Parteien organisierten Teilnehmern vollkommen akzeptiert.

Neben den klassischen Themen in den Bereichen Gesundheit und Umwelt wollte man diesmal noch bewusster Themen einbinden, die häufig weniger Beachtung finden oder gar tabuisiert werden, z. B. die Hospizbewegung oder der Umgang mit der Krankheit AIDS. Auch sollte der Blick über den Tellerrand gewagt werden, Umwelt und Gesundheit nicht zur deutschen Angelegenheit erhoben und auf deutsche Bevölkerung beschränkt werden. In diesem Sinne informierte die Dritte-Welt-Gruppe über fairen Handel und dessen positive Auswirkungen auf die Dritte Welt – auch auf die dortigen Gesundheits- und Umweltbedingungen. Der Ausländer-Inländer-Treff – eine lokale Initiative zur Förderung von gegenseitigem Verständnis und Toleranz – stellte sich durch internationale Schmankerl vor. Nicht zuletzt förderte das gutbesuchte Abendgebet der Religionen, das christliche und islamische Gläubige in einem gemeinsamen Gottesdienst vereinte, das gegenseitige Verständnis, die Achtung vor dem anderen. Es wäre mühsam, hier alle Themen aufzuzählen, stellvertretend für die gesamte Bandbreite werden in nebenstehender Rubrik die Titel aller Referate, Diskussionen und Aktionen genannt.

Kernveranstaltung und Rahmenprogramm

Die Kern- bzw. Hauptveranstaltung fand an einem Wochenende statt und bestand zum einen aus etwa 40 Ausstellungen und Informationsständen, zum anderen aus Aktionen und Vorträgen. Den Auftakt bildete auch diesmal eine Eröffnungsfeier in größerem Rahmen, zu der als Schirmherrin die bayerische Sozialministerin Barbara Stamm begrüßt werden konnte. Die Redebeiträge wurden durch Musik und Tanzvorführungen von Schülerinnen aufgelockert, anschließend gab es die Möglichkeit, bei gesundheitsbewusstem Buffet Gedanken auszutauschen und sich kennenzulernen.

Der Samstag startete mit einem Biobauernmarkt, auf dem biologisch wirtschaftende Landwirte aus der Region ihre Produkte anboten. Die Aussteller konnten ihre Produkte oder Informationen am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr präsentieren. Etwa zwei Drittel der Aussteller konnte in Zelten untergebracht werden, für das restliche Drittel stellte die benachbarte Mädchenrealschule Räumlichkeiten zur Verfügung. Die Erfahrung zeigt, dass die Besucher offene Räumlichkeiten wie Zelte eindeutig bevorzugen. Die Organisatoren nehmen an, dass die lockere Ausstellungsatmosphäre in Zelten weniger verbindlich wirkt und die Hemmschwelle für den daher Besucher niedriger ist. Alle Mitmachaktionen, die die Besucher zu Aktivitäten aufforderten, z. B. der „Parcours der Sinne“ des Gesundheitsamts oder die Rollstuhlaktion mit der Möglichkeit, die Erfahrungen in einem Rollstuhl nachzuempfinden, fanden großen Anklang. Kabarettistische Einlagen („Heilkunst im Mittelalter“) und Livemusik (von Akkordeonorchester bis zur Sambagruppe) lockerten die Atmosphäre auf. Da Gesundheit und Umwelt bekanntlich auch durch den Magen gehen, wurde für die Bewirtung vor allem Vollwertkost in phantasievollen Variationen angeboten – ganz nach dem Motto „mal etwas anderes probieren“, daneben auch ausländische Spezialitäten – außerdem Biere und Weine aus ökologischem Anbau. Organisiert wurde die Verpflegung vor allem von nichtprofessionellen Anbietern wie örtlichen Vereinen und Initiativen. Sitzmöglichkeiten luden zum Essen, Trinken, zum Ausruhen, zum Kennenlernen und zum Gedankenaustausch ein.

Um das Ausstellungswochenende nicht mit zu vielen Vorträgen und Einzelveranstaltungen zu überfrachten, wurde der größere Teil der Vortragsveranstaltung in ein Rahmenprogramm gelegt, das sich über vier Wochen nach der Hauptveranstaltung verteilte. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil dieser Entzerrung war, dass die Gesundheits- und Umwelttage über Wochen Gesprächsthema blieben, was sich nicht zuletzt in der ausführlichen Berichterstattung der Lokalpresse widerspiegelte.

Besucherresonanz

Aussteller, Referenten und Sponsoren sind gleichermaßen an Besucherzahlen interessiert. Da alle Ausstellungen kostenlos zu besichtigen waren und daher auch keine Eintrittskarten verkauft wurden, lassen sich die Besucher hier nur schätzen.

Etwa vier- bis fünftausend Besucher mögen die Ausstellungen in den Zelten und den Schulräumen besucht haben – für eine Kleinstadt eine sehr beachtliche Resonanz. Das Ausstellungswochenende zeigte jedoch auch deutlich, dass Quantität nicht der einzige Maßstab ist, nach dem man den Erfolg einer Ausstellung beurteilen sollte. Termin und Ort der Ausstellung waren nämlich diesmal so gewählt worden, dass sie auch zeitgleich mit der am Sonntag in unmittelbarer Nachbarschaft abgehaltenen Herbstdult („Jahrmarkt“) stattfand, zu der jedes Jahr auch zahlreiche Besucher aus dem Umland erwartet werden – selbst bei schlechter Witterung. So konnte man auch Bevölkerungs- schichten erreichen, die wegen der Gesundheits- und Umwelttage allein nicht in die Stadt gekommen wären. Bei der Abschlussdiskussion stellte sich jedoch heraus, dass mehrere Aussteller die Resonanz am dultfreien Samstag positiver einschätzten, weil hier eher das speziell am Thema interessierte Publikum kam und es zahlreiche interessante Einzelgespräche gab. Am Sonntag hingegen – mit weit mehr Besuchern – herrschte eher Massenbetrieb, der intensivere Kontakte eher behinderte. Trotzdem war die Mehrheit der Aussteller dafür, die nächste Veranstaltung wieder am Dultwochenende zu planen.

Einen genaueren Überblick haben die Veranstalter über die Besucher an Aktionen und Vortragsveranstaltungen. Manchen Veranstaltern oder Referenten war von vornherein klar, dass sich ihre Vorträge oder Diskussionen nur an ein kleines Publikum richten würden, so dass auch 20 bis 30 Besucher durchaus als Erfolg gesehen wurden. Der überwiegende Teil der Veranstaltungen hatte dagegen 40 bis 60 Besucher, auch hier eine erfreulich positive Resonanz. Als besonders erfolgreich stellte sich der Vortrag über Knochenverschleiß (170 Zuhörer) und der Tag der offenen Tür bei der Papierfabrik Leinfelder (etwa 500 Teilnehmer) heraus. Mit insgesamt etwa 2.000 Gesamtbesuchern von Vortragsveranstaltungen und Aktionen können die Veranstalter sehr zufrieden sein.

Die Beteiligung der Schulen

Wie schon bei der Veranstaltung zwei Jahre zuvor wurden die Schrobenhausener Schulen von vorneherein miteinbezogen. Schulleiter aller Schulen sowie interessierte Lehrer wurden eingeladen, die Gesundheits- und Umwelttage mit einem geeigneten Unterrichtsprogramm zu begleiten. Fast alle Schulen ließen sich begeistern und nahmen die Möglichkeit wahr, in den Wochen nach der Hauptveranstaltung Aktionen und Unterrichtseinheiten durchzuführen. Im folgenden sollen nur einige repräsentative Beispiele der Unterrichtsgestaltung erwähnt werden: In der Grundschule startete die Aktion „Gesundes Pausenfrühstück“ sowie eine Buchausstellung zum Themenkreis Gesundheit und Umwelt. Die Hauptschule widmete einen Aktionstag dem Themenkreis Drogen, die Mädchenrealschule beteiligte sich an der Eröffnungsveranstaltung und führte das Projekt Schulhofbegrünung fort, die Knabenrealschule beschäftigte sich mit ökologischen Fragen wie nachwachsenden Rohstoffen und Wärmedämmung, im Gymnasium entstanden Arbeitsgruppen zu alternativen Energieformen. Insgesamt also sehr ermutigende Ergebnisse, vor allem vor dem Hintergrund sich ausbreitender Umwelt- und Zukunftsängste bei Kindern und Jugendlichen, denen mit Aufklärung und aktivem Handeln entgegengewirkt werden kann.

Kosten, Zuschüsse, Sponsoren

Die Stadt Schrobenhausen hatte die Trägerschaft für die Gesundheits- und Umwelttage übernommen und musste natürlich einen entsprechenden Anteil an den Gesamtkosten tragen. Die angespannte Haushaltslage der Stadt erlaubte es nicht, aus dem vollen zu schöpfen. Von vorneherein war klar, dass die Kosten möglichst niedrig gehalten werden mussten. So versuchte man, überall dort Kosten zu sparen, wo keine qualitative Beein- trächtigung zu befürchten war. Da sich die Veranstaltung nicht nur an die Bürger der Stadt, sondern auch die des Umlandes richtete, war auch der Landkreis bereit, einen Zuschuss zu gewähren. Ein Spendenaufruf an Schrobenhausener Firmen und Privatpersonen brachte zusätzlich Geld in die Kasse. Auch die örtlichen Banken unterstützten die Veranstaltung großzügig, nicht zuletzt, indem sie ihre Räumlichkeiten für zahlreiche Vorträge kostenlos zur Verfügung stellten.

Stand- bzw. Platzgelder wurden nicht erhoben. Zum einen handelte es sich zum Teil um nichtprofessionelle Aussteller, andere Aussteller hätte man mit hohen Standgebühren eher verschreckt. Dafür wurden auch alle Unkosten für den Aufbau der Stände und für Transport von den Ausstellern selbst übernommen. Für die Ausstellungszeit schloss die Stadt Schrobenhausen eine Ausstellungsversicherung ab, da vor allem bei technischen Geräten sehr schnell hohe Sachwerte zusammenkommen. Auch die meisten Referenten waren bereit, die Schrobenhausener Gesundheits- und Umwelttage dadurch zu unterstützen, dass sie sich kostenlos oder doch kostengünstig zur Verfügung stellten. So konnten die Gesundheits- und Umwelttage 1996 mit einem Gesamtetat von etwa 30.000 DM abgeschlossen werden. Eine Grobschätzung zeigt, dass etwa ein Viertel des Gesamtetats auf Programm und Verteilung, ein weiteres Viertel auf Aufbau und Nutzung der Zelte entfiel, der Rest teilte sich auf die vielen kleineren Ausgaben auf. Von den Gesamtkosten trug etwa die Hälfte die Stadt Schrobenhausen, etwa ein Viertel der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, das letzte Viertel wurden über Spenden finanziert.

Erfolge und Kritik

Schon während der Hauptveranstaltung und dann im Verlauf des Rahmenprogramms kristallisierte sich eine positive Grundstimmung bei Ausstellern und Referenten heraus. Ein detailliertes Urteil wurde nach Abschluss des Gesamtprogramms mit Hilfe eines Fragebogens ermittelt, der allen Beteiligten vorgelegt wurde. Gefragt wurde etwa nach der Zufriedenheit mit der Besucherresonanz und dem Gesamtablauf, auch sollte Kritik geäußert, sollten Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Wie bei einer Veranstaltung dieses Ausmaßes nicht anders zu erwarten, gab es einige Aussteller und Referenten, die von der Resonanz eher enttäuscht waren, wobei vielleicht mangelnde Vorbereitung, falsche Themenstellung, falscher Zeitpunkt oder Veranstaltungsort eine Rolle spielten. Die große Mehrheit der Veranstalter war jedoch zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Ein Referent drückte die Grundstimmung so aus: „Die Begeisterung der Organisatoren hat angesteckt.“

Was von den einzelnen Beteiligten als Erfolg gewertet wurde, ist natürlich unterschiedlich: Firmen sehen den Erfolg darin, ob es gelang, ihre Produkte einem größeren Publikum nahezubringen. Ebenso messen Vereine und Initiativen daran, wie groß das Interesse der Besucher an ihrer Arbeit war. Als Gesamtorganisator setzt man auch noch andere Maßstäbe, beurteilt die Gesamtwirkung auf die öffentliche Meinung und auf politische Entscheidungsträger.

Die Gesamtresonanz in der Öffentlichkeit war fast ausschließlich sehr positiv, was sich nicht nur in zahlreichen persönlichen Gesprächen ausdrückte, sondern auch in der sehr ausführlichen Berichterstattung der lokalen Presse. So waren die Veranstaltungen der Gesundheits- und Umwelttage über Wochen hinweg Tagesgespräch und auch in den Schlagzeilen der Schrobenhausener Zeitung zu finden. So wurden über die Zeitung auch noch all jene informiert, die – aus welchen Gründen auch immer – nicht den Weg zu den Ausstellungen und Vorträgen fanden.

Die große Resonanz bei Bevölkerung und Presse bleibt natürlich auch im Kommunalparlament nicht ungehört. So wurde die Stellung der Stadträte, die als Referenten die Bereiche Umwelt und Energie sowie Gesundheit und Soziales betreuen, im Stadtgremium gestärkt – nicht zuletzt auch dank ihres überdurchschnittlichen Engagements im Rahmen der Gesundheits- und Umwelttage. Durch die breite Resonanz, die die Themen Gesundheit und Umwelt nun zum wiederholten Mal in der Öffentlichkeit hatten, fällt es den Stadträten nun wohl auch leichter, positive Entscheidungen für Umwelt und Gesundheit im lokalen Rahmen zu treffen.

War ein Hauptziel der Veranstalter, tausendfach Denkanstöße zu geben, so ist dieses Ziel bei mehr als 6.000 Gesamtbesuchern sicherlich erreicht. Nicht zu unterschätzen sind auch die vielen kleinen Erfolge im persönlichen Bereich, z. B. die zahlreichen Anregungen und Gespräche, auch über eingefahrene gesellschaftliche Grenzen hinweg; die Zeit, sich Themen zu widmen, mit denen man sich immer schon mal beschäftigen wollte – oder die Erfahrung, dass man mit seinen Zielen nicht allein dasteht. Die Aktivitäten wirken in Teilbereichen weiter: So hat sich bei den Gesundheits- und Umwelttagen eine Gruppe Gleichgesinnter zusammengetan und ein Bürgerprojekt ins Leben gerufen, das sich im kommunalen Bereich für umweltfreundliche Energien starkmachen will. Eine weitere Initiative will eine Hospizbewegung in Schrobenhausen ins Leben rufen.

Letztendlich haben die Beteiligten die Erfahrung gemacht, dass das Engagement von Bürgern öffentliche Wirkung zeigen kann, dass es gelingt, Einfluss zu nehmen, Erfolge zu erzielen, Veränderungen voranzutreiben – kurz: Politik zu machen. Deshalb war man sich in der Schlussbesprechung auch einig, die Gesundheits- und Umwelttage in zwei Jahren in bewährter Form wieder abzuhalten.

Max Direktor

Werkstatt von Kupferschmied Bauer um 1930

Werkstatt von Kupferschmied Bauer um 1930