Hofner ohne Lenbach denken?

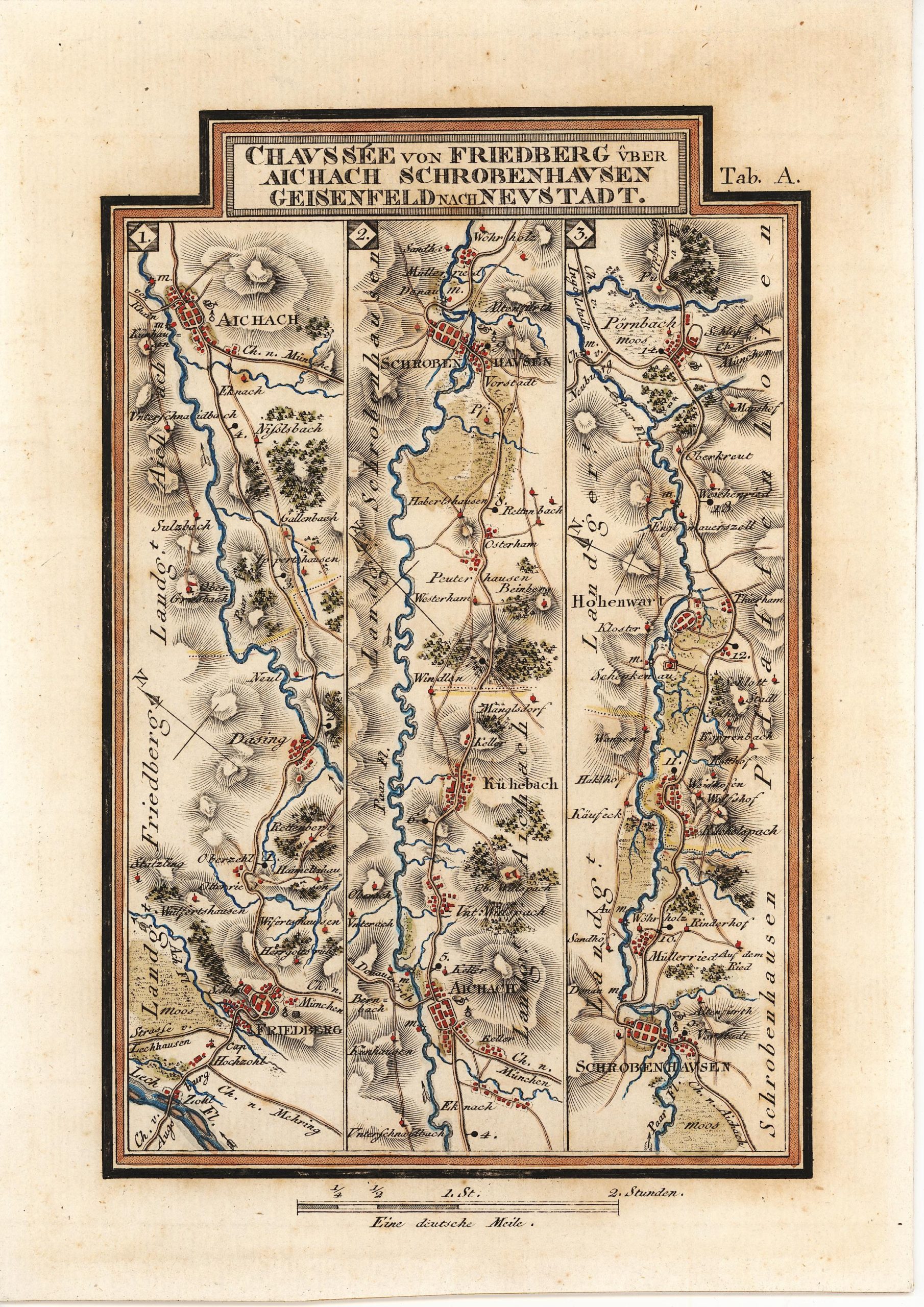

Würden Lenbach und Hofner heute leben und hätte sich der gesellschaftliche Stellenwert der Kunst seit dem 19. Jahrhundert nicht verändert, so würde Lenbach mit seinem Privatflugzeug von einem Maltermin zum anderen jetten und alle drei Wochen in einer Talkshow auftreten. Und Hofner? Er wäre vielleicht ein wertkonservativer Alternativer, ein internationaler „Geheimtipp“ für Naturbewegte und hätte das erste Elektroauto in Aresing gefahren. In den Medien würden seine Nischen bei Arte und im ARD-Spätprogramm für Kunstfreunde zu finden sein.

1904 hieß es in einer Münchner Künstlerzeitung spöttisch: „Der eine malte zwar nur Vieh, doch der andre war Genie!“ Der eine ist natürlich Hofner, der andere Lenbach. Hofner ist – vor allem in der lokalen Überlieferung – immer der Zweite im Schatten Lenbachs.

Heute soll er einmal der Erste sein! Und das hat er auch verdient.

Heute soll einmal versucht werden, Hofner ohne Lenbach zu denken. Aber so richtig, das weiß ich jetzt schon, wird das wieder nicht gelingen.

Hofner war nicht, wie oft dargestellt, der alte tiermalende Rauschebart, der schrullig-eigenbrötlerisch in Aresing hockt, während Lenbach die Welt erobert. Entdecken wir Hofner stattdessen als jungen, selbstbewussten Künstler auf der Höhe seiner Zeit,

- der genau Bescheid wusste über die aktuellen Kunstströmungen.

- der nicht in Aresing bleibt, weil er die Großstadt scheut, sondern weil es in jenen Jahren geradezu ein Statussymbol war, auf dem Land zu leben.

- der sich für die zunehmend an Ansehen gewinnende und Marktchancen eröffnende Tiermalerei entscheidet.

Was sagen die Märkte?

Wir leben ja in einer markthörigen Gesellschaft. Was liegt da näher, als zu fragen: Was sagen die Märkte? Oder in unserem Fall der Kunstmarkt. Wirft man einen Blick auf Auktionsergebnisse der letzten Jahre, so zeigt sich, dass für Hofner-Bilder wesentlich höhere Preise erzielt werden als für Lenbach-Bilder. Lenbachsche Grafen und Barone gibt es für einige Tausend Euro, ein ordentliches Bismarck-Porträt für 10 000 Euro. Ein „Toter Fuchs und Hühner“ von Hofner hat vor ein paar Jahren dagegen 14 800 Dollar gekostet, und für das Bild „Ruhende Schafe in Aresinger Landschaft“ aus dem Jahre 1871 musste der neue Besitzer auf einer Auktion am 13. Juni 2007 noch viel tiefer in die Tasche greifen: 39 000 US-Dollar!

Weil wir gerade bei den Dollars sind. Johann Baptist Hofner scheint überhaupt in den USA populärer zu sein als bei uns. Zumindest ein Bild von ihm. Wenn Sie in einer beliebigen Internet-Suchmaschine die Begriffe „Hofner“ und „shepherdess“ (Schäferin) eingeben, so bekommen Sie Tausende von Ergebnissen. In ihrer Mehrzahl Angebote von Kunstdrucken des Hofner-Bildes „Die Schäferin“ aus dem Jahre 1864. Mal bescheiden für 39 Dollar, mal im prachtvollen Goldrahmen für 890 Dollar. Sie kennen das Bild sicherlich: Ein Mädchen – es soll sich um Hofners Aresinger „Lieblingsmodell“ Ursula Limmer handeln – trägt ein Lämmchen im Arm, das Mutterschaf folgt an ihrer Seite. Dieses ein wenig süßliche und für Hofner nicht unbedingt typische Gemälde hatte es schon zu Lebzeiten des Malers zu großer Popularität gebracht. In Kupfer gestochen und mit dem verkaufsfördernden Titel „Auf der Alm“ versehen, fand es reißenden Absatz.

Über den Redner

Jetzt bin ich schon mitten im Thema. Dabei wollte ich vorher die Frage klären: Wie komme ich eigentlich dazu, heute vor Ihnen über Hofner reden zu dürfen? Erstens natürlich, weil Bürgermeister Rössler mich dazu eingeladen hat. Dafür, lieber Horst, herzlichen Dank! Allerdings bin ich kein Kunsthistoriker, der Ihnen hochwissenschaftliche Erkenntnisse mit dem Anspruch ewiger Wahrheit auftischen könnte. Ich bin nur ein kunstbegeisterter Laie, vor allen Dingen ein hofnerbegeisterter. Das geht auf das Jahr 1986 zurück, als ich im Auftrag der Stadt Schrobenhausen als Hilfskraft einer echten Kunsthistorikerin mit der Neuinventarisierung im Lenbachmuseum befasst war. Es gab spannende Tage, es gab aber auch öde Stunden, wenn es galt, den x-ten Vorentwurf zum Repräsentationsporträt einer spitzmundigen, kaltäugigen Gräfin von Donnersmarck oder eines grimmig dreinblickenden Barons Kuno von Rantzau zu katalogisieren. Bilder vergangenen Ruhms, die uns heute so gar nichts mehr zu sagen wisssen.

Trotz aller Wertschätzung für Lenbach: Zur Brotzeit habe ich mich dann gerne in den Raum geflüchtet, in dem die so viel echteren und zeitlos gültigen Tierbilder von Hofner hingen. Oder auch sein Bild „Der Krautgarten“, ein Gemälde von fast impressionistischer Farbenfreudigkeit, das Carolina Hofner, die zweite Frau des Malers, im Aresinger Garten der Familie zeigt – eine unprätentiöse Liebeserklärung „per Leinwand“.

Seither hat mich Hofner nicht mehr losgelassen. Einige Jahre später hat Prof. Englert die „Schrobenhausener Kunstreihe“ begründet und mich eingeladen und ermutigt, für den vierten Band dieser Buchreihe einen Beitrag über Leben und Werk Hofners zu schreiben. Und deswegen stehe ich heute vor Ihnen.

Die Lebensdaten

Die Lebensgeschichte Hofners ist schnell erzählt. Das Gerüst der biografischen Grunddaten ist nämlich ein wenig dürr. Das liegt an einem großen Problem, an dem sich jeder, der sich mit Hofner beschäftigt, früher oder später die Zähne ausbeißt. Es gibt nämlich keine persönlichen Zeugnisse des Malers, keine offiziellen Dokumente, keine schriftlichen Aufzeichnungen, keinen Briefwechsel, gar nichts. Zwar ist überliefert, dass der Nachlass Hofners in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts nach Schrobenhausen gelangte – Heimatforscher Georg August Reischl zitiert daraus, doch dann verlieren sich die Spuren. Niemand weiß, wo die Unterlagen abgeblieben sind.

- 1832: Johann Baptist Hofner erblickt am 30. April in Aresing das Licht der Welt. Sein Vater ist der 31-jährige Maurermeister und Kleingütler Georg Hofner, der am 27. Mai 1828 die Bauerntochter Theres Hahn aus Hölerzell bei Aresing geheiratet hatte.

- 1845: Der 13-jährige Hofner, ein zeichnerisches Naturtalent, findet einen Förderer in dem Schrobenhausener Assessor Widemann und besucht zwei Jahre die Handwerkerzeichenschule in Schrobenhausen.

- 1847 dann der große Sprung des 15-jährigen an die Königliche Akademie der Bildenden Künste in München, wo er bis 1852 Unterricht erhält.

- 1849 bekommt Hofner ein Stipendium des Königsreichs Bayern in Höhe von 100 Gulden.

- Die 50er Jahre sind geprägt von intensiver Freilichtmalerei in Aresing. In dieser Zeit wird Hofner zum ersten Lehrer Lenbachs, der 1854-56 mit Unterbrechungen auch bei Hofner wohnt.

- 1855: Aus diesem Jahr datiert das älteste bekannte Tierbild. Es zeigt eine Stute mit Fohlen und einen liegenden Aresinger Bauernburschen.

- Um 1860 geht Hofner erneut an die Akademie der Bildenden Künste in München und studiert bei Karl von Piloty.

- 1865 heiratet Hofner am 27. Dezember die 25-jährige Aresinger Gütlerstochter Kreszenz Klas. Die Ehe währte nur gute 12 Jahre. Am 20. November 1886 nämlich erliegt Kreszenz Hofer einer Krankheit.

- 1867: Hofner beteiligt sich an der Weltausstellung in Paris. Eines der beiden Bilder ist „Die Schäferin“.

- 1868: Am 9. Februar wird der Sohn Adolf geboren. Er wird nur 27 Jahre alt und stirbt bereits am 12. November 1895. Auch Adolf war künstlerisch sehr begabt und hatte die Münchner Akademie besucht.

- ab ca. 1880 verlegen die Hofners ihren Dauerwohnsitz nach München in die Landwehrstraße 56, damals, vor Schwabing, ein „angesagtes“ Künstlerviertel. Die warme Jahreszeit verbringt Hofner aber weiterhin in Aresing in seinem Atelier.

- 1889 ehelicht Hofner seine zweite Frau Carolina Reuter, genannt Lina. Sie stammt aus dem hessischen Idstein.

- 1906 verkauft Hofner das elterliche Anwesen in Aresing und verbringt seine letzten Jahre ganz in München, zunächst in der Lindwurmstr. 131, dann in der Königinstr. 49.

- 1913: Hofner stirbt im Alter von 81 Jahren in München

Die Tiermalerei

Was ist das eigentlich – Tiermalerei? Klingt der Begriff nicht ein wenig verstaubt, altmodisch, überholt? Tierdarstellungen reichen sehr, sehr weit zurück in die Menschheitsgeschichte. In der Chauvet-Höhle in Südfrankreich zum Beispiel finden sich an die 400 Tierzeichnungen, die in den Jahren 35 000 bis 32 000 vor Christi Geburt entstanden sein sollen.

Machen wir einen riesigen Sprung ins Holland des 17. Jahrhunderts, dann begegnen wir dem Tiermaler Paulus Potter (1625-1654). Seine detailgenauen Tierdarstellungen sind weltberühmt. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Hofner Arbeiten Potters während seines Akademiestudiums in München kennenlernte. Im 19. Jahrhundert erlebte die Tiermalerei zusammen mit der Landschaftsmalerei einen großen Aufschwung. Tierdarstellungen wurden im wahrsten Sinne des Wortes „salonfähig“, nämlich in den Salons des gehobenen Bürgertums, das im Zeitalter der Hochindustrialisierung erstmals einen nostalgischen Blick auf das einfache Landleben zu werfen begann.

Lässt man einmal das vermeintlich „Hehre“ des Künstlerdaseins beiseite und geht von der schlichten, aber gerne übersehenen Tatsache aus, dass Maler auch von irgendetwas leben müssen, so lässt sich sagen: Wie Lenbach für sich die „Marktlücke“ des Porträts eroberte, so fand Hofner seine Marktnische im Tierstück.

Diese „Marktnische“ wurde so differenziert besetzt, dass einige Tiermaler sich sogar auf eine bestimmte Tierart spezialisierten. Da gibt es beispielweise Alexander Köster (1864-1932), der als „Enten-Köster“ in die Kunstgeschichte einging. Einige seiner Bilder können Sie in der Staatsgemäldesammlung in Augsburg bewundern. Kösters Entenbilder sind auf dem Kunstmarkt sehr gefragt. Dabei gilt: Je mehr Enten, desto teurer. Bei Hofner ist die Spezialisierung zwar nicht so weit gegangen, aber es gibt eindeutig bevorzugte Tiere: Schafe, Haushühner (beiderlei Geschlechts), Kühe und Füchse.

Vielleicht haben Sie schon befürchtet, ich komme langsam vom Thema ab? Dieser kleine Ausflug sollte ein wenig einen Rahmen aufspannen und Ihnen zeigen, dass Hofner kein Eigenbrötler war, sondern einer von einer ganzen Reihe erfolgreicher Tiermaler, und einer der Besten von ihnen. Als solcher hatte er auch intensiven Kontakt zu seinen Kollegen, besonders zu Friedrich Völz (1817-1886) aus Nördlingen, zu dem gleichaltrigen Niederländer Christian Mali (1832-1906) und dem wie Lenbach 1836 geborenen Biberacher Anton Braith (gest. 1905). Alle drei Genannten waren übrigens Professoren und lehrten an der Münchner Kunstakademie. Besonders Braith und Mali kamen immer wieder zum gemeinsamen Malen nach Aresing, so dass man fast von einer kleinen Aresinger Künstlerkolonie sprechen kann.

Die künstlerische Entwicklung

Wie war nun die künstlerische Entwicklung von Hofner? Vor allem: Wie fand er zur Tiermalerei? Leider ist es auch hier wieder so, dass kein einziger autobiografischer Text dazu überliefert ist. So wissen wir nichts von Hofners Selbstverständnis als Tiermaler. Sehr wohl kann man dagegen anhand seiner Bilder den künstlerischen Werdegang nachzeichnen: In der frühen Phase der gemeinsamen Freilichtmalerei von Lenbach und Hofner, als sie malten, „bis sie ganz rauschig waren“, wie Lenbach sich später erinnert, entstehen vor allem Landschaften.

Mitunter ist gar nicht so ganz klar, welches (nicht signierte) Bild vom wem ist. Vor diesem Problem stehen auch Kunsthistoriker. Ich war lustigerweise Ohrenzeuge, wie einmal bei einer Neubewertung aus einem Lenbach flugs ein Hofner wurde. Der Kunstsachverständige erklärte: „Ach, diese Arbeit hat mein Vorgänger für einen Lenbach gehalten, da machen wir jetzt mal einen Hofner draus!“ So ist es dann auch geschehen. Glücklicherweise kann es einem gestandenen Schaf aus Hofners späteren Jahren nicht so leicht passieren, gegen eine Lenbachsche Baronin getauscht zu werden!

Nahbild und Tiergeschichte

Zurück zum künstlerischen Werdegang Hofners: Aus Landschaften werden Landschaften mit Tieren, aus Landschaften mit Tieren werden Tiere in der Landschaft in einer harmonischen Gesamtkomposition. Schließlich fällt die Landschaft ganz weg. Nun ist der Weg frei für die beiden besonderen Formen des Tierstücks, die für Hofner charakteristisch sind und als deren (Mit-)Schöpfer er anzusehen ist:

Da ist zum einen das „Nahbild“: Das Tier übernimmt die Hauptrolle im Bild, wird formatfüllend dargestellt, wie mit dem Teleobjekt herangezoomt. Dabei wird die Grenze überschritten von einem realistisch aufgefassten Bild eines typischen Vertreters einer Tiergattung zu einem naturalistischen Porträt eines ganz bestimmten, individuellen Tieres. Besonders finden sind solche Nahbilder bei Hofners Schafdarstellungen: Etwa beim „Kopf eines jungen Widders“, ein wunderschönes, ausdrucksstarkes Gemälde, das sich im Braith-Mali-Museum in Biberach befindet.

Wenn Sie sich einmal etwas intensiver mit verschiedenen Hofnerschen Schafpersönlichkeiten beschäftigt haben, so werden Sie, das kann ich Ihnen versichern, auf Ihrem Sonntagsspaziergang nie mehr achtlos an einem solchen Tier vorbeigehen!

Möglicherweise noch typischer für Hofner sind seine „Tiergeschichten“: Bilder, in denen verschiedene Tiere, oft auch verschiedene Tierarten aufeinandertreffen, und die eine mal lustige, mal dramatische Geschichte erzählen. Zum Beispiel:

- „Hahn mit zwei Hennen und zerbrochenem Ei“. Man ist fast versucht zu sagen, dass die beiden Hennen ziemlich „betreten“ dreinschauen.

- „Der tote Feind“ (1898). Ein toter Fuchs liegt im Stall und wird von umstehenden Hühnern neugierig beäugt (Bayer. Staatgemäldesammlungen).

- „Schafherde, die von einem Hund, der einen Hasen jagt, aufgescheucht wird“ ist eine Ölskizze aus dem Jahre 1868 betitelt (Privatbesitz).

Hofner und Aresing

Was wissen wir von Hofner und seinem Verhältnis zu Aresing? Aresing wird ihm wohl schon „getaugt“ haben, um es bayrisch auszudrücken. Warum sonst wäre er seiner Heimat trotz Hauptwohnsitzes in München 74 lange Jahre treu geblieben. (Übrigens ganz im Gegensatz zu Lenbach, der Schrobenhausen lange gemieden hat.) Wie schön wäre es, hätten wir ein Hofnersches Tagebuch oder einen Brief, in dem er über seine Mitbürger schreibt.

So bleibt uns nichts anderes, als die überlieferten Histörchen, Anekdoten und Schnurren, die wie immer mit Vorsicht zu genießen und vor Stilisierungen, Ausschmückungen und Übertreibungen nicht gefeit sind.

Ich beschränke mit auf einige Originalzitate:

- „Hofner war ein lustiger, einfallsreicher Mann, manche seiner Bilder zeugen von seiner Schalkhaftigkeit.“

- „Die Kinder mochten ihn gut leiden wegen seiner Guteln, die er für den feil hatte, der sich stundenlang ruhig hinsetzen konnte, wenn er gerade ein Modell brauchte.“

- „Auch der sich anbahnenden Technik war er aufgeschlossen und brachte das erste Fahrrad nach Aresing.“

Schließlich erfahren wir noch, dass auch die Aresinger Hofners Tierbilder sehr geschätzt hätten, während seine Porträts bei den Dorfbewohnern nicht so beliebt gewesen seien, „weil ihm da immer was Damisches dazu eing’fallen is: Entweder hat er einem noch den Schnupftabak bei der Nas’n oder ‘s Sacktüchl recht auffallend unterm Vürtuch rausschau’n las’n, oder er hat einen als Hemadlenz g’malt“.

Und der damals 89-jährige Dorfsenior Altbürgermeister Haas soll ziemlich sauer gewesen sein, als Hofner zu Fronleichnam einmal statt der üblichen religiösen Tafeln „vier greisliche Bauernköpf an seine Fensterläd’n hing’hängt hat: den Schneider-Bartl, Gaiß-Girgl, den Kohl-Peter und Gammel-Vater“.

Wie schade, dass diese Charakterköpfe nicht erhalten geblieben sind!

Wie viele Hofner gibt es eigentlich?

Es gab Zeiten, zu denen es Hofner an Aufträgen nicht gemangelt haben dürfte, auch wenn immer wieder mal Durststrecken dazwischen lagen. In späteren Lebensjahren, nach dem Tod seines Sohnes, den er nie überwunden haben soll, benötigte Hofner zunehmend Unterstützung. Die fand er bei seinem arrivierten Freund Lenbach. Zur Verkaufsförderung entstanden gemeinsam gemalte Bilder mit Doppelsignatur. Lenbachs Unterschrift war ja in jenen Jahren im Sinne des Wortes Gold wert. Zu diesen Gemälden zählt beispielsweise eine nicht so ganz gelungene mythologische Darstellung „Faun mit Schafbock und Hühnern“ aus dem Jahre 1900 (Privatbesitz). Lenbach bemühte sich 1900 auch um einen Käufer für die bereits 1883 entstandenen sieben Pilztafeln „Kinder der Erde“, die im Schaffen des Tiermalers einen besonderen Platz einnehmen. „Mit Vergnügen bezeuge ich hiermit, dass die von Johann Baptist Hofner gemalten Schwammerlinge unter den Künstlern die größte Bewunderung hervorgerufen haben“, schrieb Lenbach in einem eigens verfertigten „Gutachten“. Verkauft wurden die „Schwammerlinge“, eine ebenso wunderliche wie wunderschöne Aneinanderreihung unzähliger Pilze, trotzdem nicht. Heute können fünf der sieben Tafeln im Schrobenhausener Lenbachmuseum bewundert werden.

Wie viele Hofner-Bilder gibt es eigentlich? Hofner hatte überwiegend Privatkunden, die übrigens bis aus den Vereinigten Staaten kamen. Auch Prinzregent Luitpold zählte zur Kundschaft. In Museen ist Hofner relativ selten vertreten. Ein Werkverzeichnis aus Lebzeiten des Künstlers existiert nicht. So ist diese Frage nur schwer zu beantworten. Anlässlich der Arbeiten an unserem Hofner-Buch und der großen Hofner-Ausstellung, die Hilde Vietzke, langjährige Lehrerin in Aresing, 1991 im Lenbachmuseum zeigte, ist eine Liste entstanden, die ohne den geringsten Anspruch auf Vollständigkeit alle damals bekannt gewesenen Arbeiten Hofners aufführt. Insgesamt sind es 80 Werke, davon:

- 39 Tierdarstellungen

- 2 mythologische Darstellungen

- 17 Porträts

- 3 ländliche Idyllen

- 14 Landschaften und Ortsansichten

- 5 Pilztafeln

80 Bilder sind also bekannt. Aber wie viele hat Hofner wirklich gemalt? Und wie viele existieren heute noch? Waren es 160? Oder vielleicht sogar 320? Ich wage keine Prognose. Ein Fließbandmaler war Hofner jedenfalls nicht. Umso wertvoller ist sein überschaubares Werk!

Die letzten Jahre

Im neuen Jahrhundert, dem 20. , wird es um Hofner zunehmend stiller. Zu seinem 80. Geburtstag am 30. April 1912 schickt Schrobenhausens Bürgermeister Alois Widmann ein Glückwunschtelegramm nach München in die Königinstraße 49. Auch Hofners Heimatgemeinde Aresing wird ihn sicher nicht vergessen haben. Hofner erhält zudem die Prinzregent-Luitpold-Medaille. Eine Würdigung zum 80. Geburtstag in den „Münchner Neuesten Nachrichten“ mutet stellenweise schon ein wenig wie ein Nachruf an. Unter anderem heißt es:

„Durch eine Reihe vorzüglicher, fein gestimmter Tierbilder, insbesondere von Schafen und Hühnern, hat sich der Jubilar, der seit Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit in München lebt, einen weithin geachteten Namen gemacht und zahlreiche Galerien des In- und Auslandes, darunter auch unsere Neue Pinakothek, haben seine Gemälde erworben. … Hofner hat aber noch dadurch eine besondere Bedeutung erlangt, dass er es war, der Lenbach der Kunst zugeführt und für sie begeistert hat.“

Da haben wir es also wieder: Hofner nur um seines eigenes Werkes willen anzuerkennen, ohne seine Rolle für Lenbach hervorzuheben – das geht einfach nicht.

Vierzehn Monate später, am 29. Juni 1913, gestern genau vor 100 Jahren, stirbt Johann Baptist Hofner. Die Beisetzung findet auf dem Münchner Waldfriedhof statt. In den Nachrufen ist vom „edlen Menschen, liebwerten treuen Gefährten und großen echten Künstler“ die Rede. Und natürlich kommt auch kein Nachruf ohne den Hinweis aus, dass es die besondere Leistung Hofners gewesen sei, Lenbach auf den künstlerischen Weg gebracht zu haben.

Doch der heutige Tag gehört Hofner ganz allein. Und natürlich seinem Werk, das auch nach 100 Jahren noch Bestand hat und so sehr geschätzt wird, wie schon lange nicht mehr. Die ganz, ganz große Anerkennung aller Kunstfreunde gebührt der Gemeinde Aresing mit Bürgermeister Horst Rössler an ihrer Spitze für den Aufbau der kleinen, aber feinen Sammlung an Hofner-Gemälden, über die wir uns heute freuen dürfen. Es ist ja alles andere als selbstverständlich, dass eine Gemeinde so großzügig Finanzmittel für Kunst bereitstellt, auch wenn sie erfreulicherweise zu den wohlhabenderen zählt.

Hofner wäre stolz auf Aresing!